您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗农牧业局

| 索 引 号: 000014349etk041/2013-16220 | 分 类: 农业、林业、水利 ; 规划计划 |

| 发布机构:鄂托克旗农牧业局 | 发文日期:2012年12月16日 |

| 名 称: 鄂托克旗农牧业局 鄂托克旗发展改革局关于呈报鄂托克旗2012年天然草原退牧还草工程实施方案的报告 | |

| 文 号: 鄂农牧发〔2012〕121号 | 主 题 词:退牧还草项目 实施方案 |

鄂托克旗农牧业局 鄂托克旗发展改革局

关于呈报鄂托克旗2012年天然草原

退牧还草工程实施方案的报告

市农牧业局、发展改革局:

《鄂托克旗2012年天然草原退牧还草工程实施方案》已拟妥,现随文上报,请审阅。

附件:鄂托克旗2012年天然草原退牧还草工程实施方案

鄂托克旗农牧业局 鄂托克旗发展改革局

二〇一二年十二月十六日 二〇一二年十二月十六日

主题词:草原 退牧还草 方案 报告

鄂托克旗农牧业局 2012年12月16日印发

共印5份

鄂托克旗2012年天然草原退牧还草工程

实 施 方 案

1、项目名称:鄂托克旗2012年天然草原退牧还草工程

2、建设单位:鄂托克旗农牧业局

3、建设地点:阿尔巴斯苏木、苏米图苏木、木凯淖尔镇、乌兰镇。

4、建设内容与规模:鄂托克旗2012年天然草原退牧还草工程建设内容为休牧、划区轮牧、补播、人工饲草地和草原固定监测点建设。围栏工程总规模为120万亩,其中休牧70万亩,划区轮牧50万亩,补播10万亩,人工饲草地2万亩,草原固定监测点一处。

5、建设期限:围栏工程建设期为2013年4月—2013年8月,补播、人工饲草地工程建设期为2013年5-7月。

6、休牧时间与期限:休牧期限为2013—2017年,每年4月1日至7月1日休牧三个月。

7、投资估算与资金筹措:

项目建设计划总投资3045万元,其中中央资金2465万元,地方配套资金580万元。总投资中围栏投资2306.38万元,补播投资200万元,人工饲草地投资420万元,草原固定监测点20万元,其它投资98.62万元。

8、施工进度:2012年9月—10月中旬,完成前期准备工作和实施方案编制。2012年10月中旬—12月,组织技术力量,深入项目区选点定户,编制完成作业设计。实施方案与作业设计批复后, 2013年3月—4月中旬,进行招投标与各种原材料的准备工作。2013年4月中旬开始全面进行组织施工。5—7月份完成补播、人工饲草地建设任务。6月中旬—7月底进行自查验收,8月开展工程建设总结工作,做好项目软、硬件准备工作,迎接自治区检查验收。

9、效益分析:

本项目的实施,可以有效地提高草原植被覆盖度,改善植被组成,提高牧草产量和品质,改善生态环境和人们生存生活环境质量,增加农牧民收入,并能产生良好的经济、生态和社会效益,对建设社会主义新农村新牧区、各族人民安居乐业、社会可持续发展具有重要意义。项目建成后,年可新增产草量1200万公斤左右。

2.1.1地理位置

鄂托克旗位于鄂尔多斯高原的西部,地处东经106°43′--108°54′,北纬38°18´----40°11′之间。其北部、东部和南部分别与杭锦旗、乌审旗和鄂托克前旗接壤,西部与乌海市、宁夏回族自治区毗邻,部分地区隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望。

2.1.2地形地貌

项目区深居鄂尔多斯高原,是鄂尔多斯台地重要组成部分,地势北高南低,北部除桌子山一带属山区丘陵外,其余大部分呈缓慢起伏的波状高原,中部为都斯图河河谷地形,东南部为风蚀洼地及沙地地形,西南部为沙地,全境海拔1125—1412米。

2.1.3气候特点与资源

项目区属温带半干旱草原气候区,光热资源十分丰富。春季干旱多风,夏季炎热短促,秋季凉爽多雨,冬季寒冷漫长,是项目区气候的显著特点。年平均日照时数为3000小时,太阳能总辐射量为142千卡/平方厘米/年,生理辐射量为69.6千卡/平方厘米/年;年平均气温7.0℃,极端最高气温36℃,极端最低气温-35℃;全年≥10℃积温2900℃,年平均降水量为200毫米左右,年平均蒸发量2400毫米,是年降水量的12倍。无霜期134天,大风、沙尘暴天气较多,尤以春季最多,是项目区农牧业受损的主要灾害。

2.1.4水资源

全旗可开采水资源总量为27787.5万立方米。其中地下水26994.9万立方米;地表水792.6万立方米;另有黄河过境水315亿立方米。

项目区地下水资源丰富,水质较好,东南部沙区地下水层浅,中西部都斯图河流域承压自流区地下水源丰富。梁地也有部分富水区,静水位在1—40米之间。单井出水量大,矿化度低,适宜人畜饮水,可保证项目水资源的利用。

2.1.5土壤类型及植被资源

项目区的土壤类型主要是风沙土、淡栗钙土和棕钙土;其次有零星分布的灰色草甸土与草甸栗钙土。风沙土多属半固定风沙土,出现在隆起的沙丘地形上,适宜种植乔、灌、草,是区域生态建设的主攻方向。草甸栗钙土发育在平缓地形上,土层深厚,适宜灌溉和机械化作业,是开发生态经济绿洲的主要土地资源。

天然草场从东到西分为四个植被带和一个隐域性非地带草甸草场,即:干草原,优势植物为油蒿,草本以针茅、羊柴、隐子草、冷蒿;荒漠化草原草场,优势植物是油蒿,草本以沙竹、小针茅、无芒隐子草等为主;草原化荒漠草场,主要植物有藏锦鸡儿和红砂、珍珠;干旱荒漠草场,主要植物有红砂、霸王柴、棉刺和四合木;草甸草场,大部分由禾本科和莎草科组成;盐化草甸,主要有芨芨草、白刺、红砂、盐爪爪、珍珠柴等。

鄂托克旗是一个以蒙古族为主体,汉族占多数的少数民族聚居区。全旗总面积3221万亩,辖6个苏木(镇),75个嘎查(村),总人口9.9万人。其中蒙古族和其它少数民族为2.47万人,占总人口的25%;农牧业人口5.9万人,占总人口的60%,其中牧业人口4.43万人,占总人口的45%,农牧业劳动力2.54万人。牧业年度牲畜头数稳定在130万头只左右,以绒山羊为主,位居自治区前十位。2011年全旗农牧民人均纯收9998元。

全旗天然草场2962万亩,其中可利用草场2700万亩。依植被特征和环境条件,全旗草牧场由东南向西北可划分为干草原、荒漠化草原、草原化荒漠和荒漠草原四种类型。

“十一五”以来,我旗确立了“生态立旗”的发展思路,把生态建设作为头等大事来抓,推行了草畜平衡、划区轮牧、禁休牧等一系列草原生态植被保护与建设的有效措施。制定出台《鄂托克旗草畜平衡暂行规定》和《草原经营权流转管理办法》等一系列生态保护制度,强力推行4月1日—6月30日三个月季节性休牧工作,生态环境呈现出逐步恢复、整体好转的势头。植被覆盖率由2000年的20—30%提高到2010年的35—45%,取得了生态植被明显改善和农牧民增收的良好局面。

鄂托克旗退牧还草工程于2002年开始共实施八年十一批次项目,完成建设任务1255万亩,其中禁牧410万亩,休牧810万亩,划区轮牧35万亩、补播273万亩、人工草地4.45万亩。项目实施后,取得了良好的效益,项目区广大农牧民改变了养畜观念,积极拥护退牧还草政策,大力开展了禁牧、休牧、以草定畜、划区轮牧工作,使天然草原得到了合理的建设、保护和利用。天然草原生态植被得到了明显的改善,植被覆盖度提高5-10个百分点,产草量增加,畜牧业生产逐步向可持续、良性方向发展。

旗人民政府出台并实施了鄂托克旗草畜平衡管理办法,草牧场流转管理办法,水浇地管理办法等政策,明确了草牧场使用建设管理的责任,提高了牧民群众保护草原的意识。同时,通过近几年白绒山羊舍饲养殖项目、天然草原退牧还草项目和草原生态保护补助奖励机制项目的实施,提高了牧民群众科学养畜观念,提高了饲草料生产能力和草牧场综合生产能力,为天然草原退牧还草项目的实施奠定了良好的基础。

实施退牧还草工程的总体思路是:认真贯彻落实党中央关于建设社会主义新农村和和谐社会的方针和政策,进一步完善草原家庭承包责任制,把草场生产经营、保护与建设的责任落实到户。按照以草定畜的要求,严格控制载畜量。实行草场围栏封育、禁牧、休牧为主,大力推行舍饲圈养。利用国家西部大开发的有利时机,以中央投入带动地方、个人投入。推行休牧与轮牧相结合、放牧与舍饲相结合的生产方式。优化畜草产业结构,恢复草原植被,实现畜牧业的可持续发展,确保农牧民的长远生计。

3.2.1坚持因地制宜,统一规划,分类指导,先易后难,以嘎查为基本建设单位,集中连片,以利于形成规模,体现生态效益。

3.2.2坚持以生态效益为主,生态效益、社会效益与经济效益相结合,综合考虑各地区现有草场退化沙化程度、草场面积、草地生态承载力、牲畜头数、牧业人口、人均收入等情况。

3.2.3项目区的安排尽量向国家草原生态项目投入少的地区倾斜。

3.2.4地方领导应高度重视,农牧民的积极性要高,思想观念转变要快,易于推广科学技术,勇于探索畜牧业生产经营方式转变。

3.2.5项目必须以落实草牧场“双权一制”为基础,选择不同地带的草场类型,探索不同地区退牧还草的方式和经验。

3.2.6结合草原生态保护补助奖励机制政策将休牧、划区轮牧围栏安排在草蓄平衡区,补播草地安排在禁牧区。

3.2.7对退牧还草工程项目户不再安排饲料粮补助,结合草原生态保护补助奖励机制进行补助。

通过项目建设,使围栏草地各项生态指标得到明显改善,植被盖度增加,草群高度提高,牧草产量增加,优良牧草比重明显回升。经过一定时期的休牧轮牧,使项目区草场植被盖度增加10个百分点,植物群落高度增加5厘米,牧草产量、植物群落的物种多样性增加。使项目区实现草畜动态平衡,生态环境得以改善,达到畜牧业生产发展和牧户增收目标。

建设地点:阿尔巴斯苏木、苏米图苏木、木凯淖尔镇、乌兰镇等四个苏木(镇)。

休牧70万亩,划区轮牧50万亩,补播草地10万亩,人工饲草地2万亩和建设草原固定监测点1处。

苏木镇建设规模

单位:万亩、处

|

建设地点 |

休牧 |

轮牧 |

补播 |

人工饲草地 |

草原固定监测点 |

|

合计 |

70 |

50 |

10 |

2 |

1 |

|

阿尔巴斯苏木 |

31 |

50 |

|

1.8 |

1 |

|

苏米图 |

15 |

|

|

|

|

|

木凯淖尔镇 |

10 |

|

|

|

|

|

乌兰镇 |

14 |

|

10 |

0.2 |

|

2012年9月—10月中旬,完成前期准备工作和实施方案编制。2012年10月中旬—12月,组织技术力量,深入项目区选点定户,编制完成作业设计。实施方案与作业设计批复后,2013年3月—4月中旬,进行招投标与各种原材料的准备工作。2013年4—8月完成围栏和固定监测点建设,5—7月份完成补播、人工饲草地建设任务。6月中旬—7月底进行自查验收,8月开展工程建设总结工作,做好项目软、硬件准备工作,迎接自治区检查验收。

项目实施进度表(2012年—2013年)

|

时间 内容 |

12-09 |

12-10 |

12-11 |

12-12 |

13-1 |

13-2 |

13-3 |

13-4 |

13-5 |

13-6 |

13-7 |

13-8 |

|

前期准备工作 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

编制完成实施方案 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

选点定户、编制作业设计 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

招投标、准备原材料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

围栏、草原固定监测点 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

牧草补播、人工种草 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

自查验收 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.1.1技术方案

坚持草原建设与保护并重、集中连片的原则,轻度退化、沙化草原地段,实施休牧。时间一般为每年的4月1日至7月1日。划区轮牧选择暖季放牧草场,以合理利用为前提,在以小班为单位进行围封的情况下,牧户根据草场面积自行规划若干轮牧单元及轮牧小区,进行科学轮牧。休牧、轮牧期间严格按照退牧还草工程有关规定和旗人民政府《草畜平衡管理办法》,组织各项目区管护人员不定期进行检查督促,并采取建设户与非建设户互相监督的办法进行管护

5.1.2休牧、划区轮牧围栏工程设计与工程量

5.1.2.1休牧、划区轮牧典型方案设计

休牧、划区轮牧典型方案设计以4000亩为一个设计单位,由于投资限制,划区轮牧只设计到小班,其它建设内容由项目户自行承担。围栏形状依草场形状、地形而定,每处休牧、轮牧围栏设1道门,围栏网片要求7道电镀钢丝,每间隔9米设立一根水泥线柱,按每卷网片长度每间隔200米设立一根水泥加强柱。

5.1.2.2围栏材料

围栏用材料必须选用国家或地方颁发许可证和产品合格证的,并经成品检验合格产品,质量达到标准,符合技术规范。

围栏的组成包括网片、绑丝、线柱、加强柱、角柱、门柱、大门等。

围栏网片采用7×90×60型,即网宽900毫米,纬线7根,经线间距600毫米,边纬线钢丝公称直径2.8毫米,中纬线钢丝公称直径2.5毫米,经线钢丝公称直径2.5毫米,每卷网片长≧200米、重73±2公斤。采用电镀锌钢丝,镀锌重量不小于45克/平方米,表面镀锌层要均匀一致。纬线抗拉强度达到900MPa以上,经线抗拉强度达到550MPa以上。绑丝用2.0毫米镀锌铅丝,电镀锌重量不小于45克/平方米。

围栏桩用425#水泥、砂石径粒10—15毫米的水泥砂。分线柱、加强柱(角柱、门柱)两种,线柱为10×10×160厘米,内置Φ4.5毫米的刻痕钢筋4根。加强柱(角柱、门柱)为14×14×180厘米,内置Φ5毫米的刻痕钢筋4根;水泥柱强度达到20 MPa以上,外观要求四面平整光滑。线桩、加强桩(角柱、门柱),呈方柱形,不允许有露筋、裂缝、孔洞、蜂窝麻面、缺棱掉角现象。线桩破坏荷载≥800N;加强桩、角桩破坏荷载≥1200N。

5.1.2.3围栏设计

为了使退牧还草项目顺利实施,保证项目区真正落实休牧措施,防止牲畜的侵入和践踏以及人为因素的干扰破坏,必须将项目区全部围封。根据地形条件及土壤状况,确定围栏。围栏要求7道电镀钢丝网片,每间隔9米设立一根线柱,每间隔200米设立一根加强柱,线柱入土深40—50厘米,加强柱入土深度60—70厘米,地面高度110—120厘米。

5.1.2.4围栏门设计

围栏门设计15#钢管围栏门1组,由门扇、固定柱(25#角柱)组成。门扇2个,每扇长200厘米,宽100 厘米,固定柱长度为180厘米。

依据典型方案设计,休牧围栏工程量如下表所示:

休牧围栏工程量表

|

内容 工程量 |

规模 (万亩) |

围栏 (延长米) |

绑丝(米) |

线柱 (根) |

角柱(根) |

加强柱 (根) |

门 (个) |

施工(米) |

运输(米) |

管护费 (万元) |

|

典型设计工程量 |

0.4 |

6538 |

2615 |

726 |

6 |

33 |

1 |

6538 |

6538 |

0.12 |

|

总工程量 |

70 |

1144150 |

457626 |

127050 |

1050 |

5776 |

176 |

1144150 |

1144150 |

21 |

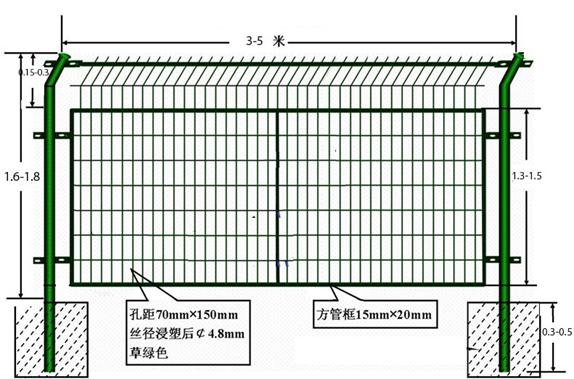

典型设计图

|

|

休牧围栏70万亩,需围栏1144150米,绑丝457626米,线柱

127050根 ,角柱1050根,加强柱5776根,门176个。

依据典型方案设计,划区轮牧围栏工程量如下表所示:

划区轮牧围栏工程量表

|

内容 工程量 |

规模 (万亩) |

围栏 (延长米) |

绑丝(米) |

线柱 (根) |

角柱(根) |

加强柱 (根) |

门 (个) |

施工(米) |

运输(米) |

管护费 (万元) |

|

典型设计工程量 |

0.4 |

6538 |

2615 |

726 |

6 |

33 |

1 |

6538 |

6538 |

0.12 |

|

总工程量 |

50 |

817250 |

326875 |

90750 |

750 |

4125 |

125 |

817250 |

817250 |

15 |

典型设计图

|

16

|

划区轮牧围栏50万亩,需围栏817250米,绑丝326875米,线柱90750根 ,角柱750根,加强柱4125根,门125个。

5.1.3围栏质量标准

5.1.3.1材料质量标准

网围栏主要零部件要符合 JB/T7138-93《编制网围栏》标准,水泥桩产品必须符合DB15/T390-2003《钢筋混凝土围栏桩》的技术要求,经农业部农机鉴定总站鉴定,省级产品监督检验部门颁发生产许可证和合格证的产品,方可使用。

网片钢丝、各种围栏桩规格尺寸必须达到设计标准;

经线间距必须符合设计要求,不能超标;

网片、绑丝等不能有锈蚀痕迹,经久耐用;

水泥桩不能出现露筋、裂缝、孔洞、蜂窝麻面、缺棱掉边等现象。

5.1.3.2施工质量标准

围栏线路外观整齐,网片与围栏桩绑结牢固可靠,桩距符合设计要求。不能出现围栏桩埋深不够、倒伏、网片脱落等现象。

5.2.1草地补播技术方案

对退化较严重的禁牧区,根据其不同的植被和立地条件,采取相应的技术措施进行改良,以达到快速恢复植被的目的。

1、地块选择:严重退化、沙化、植被盖度在10%以下、有围栏的禁牧草场。

2、草种选择:根据适地适草的原则,结合产草量、牧草品质和利用目的等综合因素,采用抗旱、耐瘠薄、生长迅速和竟争能力强、性能优良的柠条草种,草种质量符合国家三级及以上标准。

3、补播方式:采用机械免耕直播法,行距30—70厘米,每带3行,带间距为12—15米。

4、播种时间:5月中下旬至7月下旬。

5、播量和播深:根据当地草场植被状况,补播牧草每亩用量0.8公斤,播深不超过3cm。

6、管理和利用:补播草地要禁牧三年,第四年后可进行秋季打草或冬季放牧。建立合理的草地利用制度,实行以草定畜,划区轮牧和打草场轮刈制度,巩固建设成果,实现草地资源的永续利用。

5.2.2 工程量

草地补播工程量

|

|

面积(万亩) |

柠条(万公斤) |

补播作业(万亩) |

总投资 |

|

合计 |

10 |

8 |

10 |

200 |

|

乌兰镇 |

10 |

8 |

10 |

200 |

5.2.3补播草地质量标准

补播草地合格标准用成活株丛数表述,成活株丛数达到规定的密度以上为合格。补播有苗面积:是指补播面积内,补播牧草株丛数达到要求的面积。补播有苗面积率:是指补播控制面积内,有苗面积占其百分比。荒漠草原补播有苗面积率大于等于40%的为合格,半固定流动沙区补播有苗面积率大于等于30%的为合格。补播柠条成活株丛数密度合格指标为典型草原为1株(丛)/m2、荒漠草原和半固定流动沙区为0.5株(丛)/m2。

5.3.1人工饲草地技术方案

1、人工草地

地块选择:选择集中连片、地势平坦、土质优良、适合机械操作、具有水利条件的现有饲料地、退耕地或弃耕地。

地面处理:深翻25-30厘米,清除草根,横竖耙耱1-2遍,达到地平土碎。

草种选择:苜蓿,草种质量符合国家相应标准。

播种方式:条播,播种行距为30cm。

播种时间:5月中旬至7月下旬。

播量和播深:每亩地播种1.5kg,播深不超过3cm。

田间管理:田间持水量小于50%时要及时灌溉,保持田间持水量。刈割之后及时灌溉并施肥,冬季上冻前灌溉一次,春季返青时灌溉一次。育苗期和收割之后除草一次。

2、青贮饲料地

地块选择:高产饲草料地建设应选择地势平坦,土质优良,地下水位适中,并防风、不易风蚀、水蚀的退耕地、弃耕地、有水源条件的水浇地或退化的人工草地。

地面处理:深翻25-30厘米,清除草根,横竖耙耱1-2遍,达到地平土碎。

选用良种:选择生长旺盛、分蘖力强、株高、叶大、叶多、粗纤维含量少的品种-东陵白。

种子处理:将精选的种子摊薄,翻晒2-3天。

播种量:7公斤/亩。

播种方法:机播。行距:30-35厘米,株距:10-20厘米,播种深度:5-6厘米。

田间管理:(1)为防止幼苗相互拥挤,争光争肥,浪费养分和水

分,玉米长到3-4叶必须及时间苗。间苗应间密留稀,间小留大,间弱留强,间病留健,一般4-5叶定苗。(2)浇水:定苗后结合追肥浇大水1-2次,抽穗时期结合追肥浇水1-2次,灌浆期浇水2次。根据降雨多少,一般情况下浇水5-6次。

5.3.2 工程量

人工草地及青贮饲料地工程量

|

|

面积 (万亩) |

地面处理 (万亩) |

苜蓿种子 (万公斤) |

玉米种子 (万公斤) |

投资 (万元) |

|

合计 |

2 |

2 |

2.7 |

1.4 |

420 |

|

阿尔巴斯 |

1.8 |

1.8 |

2.7 |

|

384.3 |

|

乌兰镇 |

0.2 |

0.2 |

|

1.4 |

35.7 |

人工饲草地质量标准用每平方米成活株丛数等表述,成活株丛数达到规定的密度以上为合格。

人工饲草地种植成活株丛数密度合格指标

单位:株(丛)/m2

5.4.1固定监测点选择

固定监测点选择在具有区域代表性的,以狭叶锦鸡儿+小针茅为主要植被类型的阿尔巴斯苏木。

5.4.2固定监测点建设内容

草原固定监测点建设内容包括围栏、门和标牌等监测场地设施;隔离桩、定位拍照标识、移动罩笼等工程监测设施以及监测采样、数据处理分析设备。

依据《关于在2012年退牧还草工程区旗县建立草原固定监测点的通知》(内农牧草发[2012] 323 号),国家级草原固定监测点建设内容包括围栏、门和标牌等监测场地设施,以及隔离桩、定位拍照标识、移动罩笼等工程监测设施。为保证各县(旗)国家级草原固定监测点场地设施的统一、规范,特制定《国家级草原固定监测点场地设施建设方案》

5.4.2.1围栏

以面积为50亩的监测场地为例,需要安装高标准围栏1000米左右。

材料:采用优质低碳钢丝(3-6mm)焊接而成,材料表面采用PVC浸塑处理或选择静电粉末喷涂、镀锌等方式。

安装方式:网片采用卡接连接方式,附有防雨帽、连接卡、防盗螺栓等。立柱采用混凝土预埋式。

颜色:网片为绿色,立柱为红白色相间。

具体规格如围栏平面示意图所示。

5.4.2.2门

1.监测点大门

监测点大门采用粗框网门形式,宽度为3-4米(双开,单扇宽度1.5-2米),高度与围栏高度一致(1.6-1.8米)。

单扇门样式:内网片孔距参照围栏网片,丝径为围栏网片丝径的2倍。门边框为围栏网片边框的2倍。(注意:为安装门锁作好预留件。)

门立柱:高度为1.9-2.1米(高出围栏立柱0.3米),焊管直径为围栏立柱2倍。

2.永久观测区小门

永久观测区小门采用与大门相同材质、相同样式的粗框网门,宽度为1.5米,高度与围栏高度一致。

5.4.2.3标牌

1.监测点大门标志牌

(1)正面标准样式

注:标准样式中,所有文字内容均为示例内容,并非准确内容。少数民族地区监测点门牌“国家级草原固定监测点”和监测点名称中文上方可增蒙语文字。

(2)标牌材质和字体要求

监测点门牌采用不锈钢。底色银色,字体为华文中宋、字体颜色为黑色。风蚀严重地区应采用防风材料制作。

安装方式:标牌与两侧立柱焊接,立柱采用混凝土预埋式。立柱直径参考大门立柱,保证标牌坚固,具有一定的抗风能力。标牌立于围栏外靠近大门的一侧。

(3)标牌使用规范

|

序号 |

内容 |

使用要求 |

|

1 |

标志牌尺寸 |

长*宽: 2.0 米 * 1.36 米。 标牌下沿距地面高度0.8米。 标志牌上沿距地面高度约2.16米。 |

|

2 |

监测点编号 |

按照农业部统一授予编号填写 |

|

3 |

监测点名称 |

自治区+旗(县、市、区)+监测场 |

|

4 |

主管单位 |

自治区草原监督管理局 |

|

5 |

监测单位 |

旗(县、市、区)草原监理局(站、所) |

|

6 |

建设时间 |

年月日,中文大写数字 |

2.小区标志牌

(1)标志牌位置

在常规监测区、永久观测区、刈割监测区(可选择设置火烧管理区)、科研试验区分别设置小标志牌,位置如监测点平面示意图所示。

常规监测区![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(2)正面标准样式(以常规监测区为例)

(3)标牌材质和字体要求

材质和字体要求参照大门标志牌。标志牌长、宽分别为1.0 米、 0.68 米。标牌下沿距地面高度1米。标志牌上沿距地面高度约1.68米。

5.4.2.4隔离桩

各观测小区用隔离桩分隔,每10米间隔埋设一个(位置如监测点平面示意图中虚线所示)。隔离桩材质为水泥柱,地上部分长宽高规格为150 mm×150mm×2000mm。

5.4.2.5定位拍照标识

在各观测小区中央,以及围栏外选取的对照观测样地中间分别设置定位拍照标识一个,总计5个。材质为水泥柱(地上部分长宽高规格为140mm×140mm×1000mm)或近似规格的不锈钢管。每次拍照时,在标识基部放置A3大小的白色纸板,上面注明监测点编号、观测小区名称(或围栏外)和日期(小写数字,如2012.2.20)。

5.4.2.6移动罩笼

移动罩笼由5面网片组成,整体规格为1000mm×1000mm×1000mm。框架材质为钢质结构,网片丝径3.0mm,网孔150 mm*150 mm。

包括野外数据采集和室内数据处理监测设备。监测设备以国内采购为主。

5.4.3监测方法

为进一步做好我旗草原监测工作,及时准确发布草原监测信息,指导草原保护、建设和合理利用,科学分析与评价项目区生态效果,保护草原生态环境,促进草原生态的全面恢复,依据NY/T1233-2006《草原资源与生态监测技术规程》,对实施工程的天然草原进行监测。监测点要具有典型代表性,能反映监测区域内草原类型及其立地条件特征的变化规律。对测定内容数据进行录入,建立数据库。监测样方记载以下内容:行政区属、经纬度、海拔、一定比例尺地形图分幅名称、地形地貌、土壤等取样环境;草原类别、外貌、总盖度等草原群落的基本特征;沙化、退化和利用状况;样方中植物高度、盖度、株丛数、频度和产草量等。将测定指标输入计算机系统,建立地面监测信息的基本数据库。

① 年度监测,每年草原地上植物量高峰期一次性测产,测定时间以草原主要牧草进入产草高峰期为宜,即每年7-8月。

② 月度测产,监测草原随不同季节及利用方式(季节性放牧地、季节性休牧等)发生的变化。监测时间从草原牧草返青开始,每月中旬测定一次,直到牧草植物停止生长。枯草期监测1-2次。

③ 定位监测,样地选择在群落的典型地段,平地样地应选择在地势最平坦的地段,山地样地应选择在高度、坡度和坡向适中地段,灌丛样地选择在盖度中等地段。草原植被样地面积不少于100k m2 ,荒漠植被样地可适当扩大。草本样方面积1m2,含灌木样方面积100 m2。

5.4.4质量标准

依据国家级草原固定监测点建设的标准建设监测点,对监测设备,按照要求和具体标准进行采购,对监测点场地设施、工程监测样地设施,按照草原固定监测点建设方案的要求进行设置。

项目总投资为3045万元,其中中央投资2465万元,地方配套580万元。

6.1.1工程投资

休牧、划区轮牧典型设计及投资概算表

|

内容 工程量 |

单位 |

数量 |

单价(元) |

复价 (万元) |

|

网片 |

米 |

6538 |

4.3 |

2.81 |

|

绑线 |

米 |

2615 |

0.31 |

0.08 |

|

线柱 |

根 |

726 |

22 |

1.6 |

|

角桩 |

根 |

6 |

50 |

0.03 |

|

加强柱 |

根 |

33 |

50 |

0.16 |

|

门 |

个 |

1 |

500 |

0.05 |

|

施工费 |

米 |

6538 |

2.2 |

1.44 |

|

运费 |

米 |

6538 |

2.1332 |

1.4 |

|

管护费 |

亩 |

4000 |

0.30 |

0.12 |

|

合计 |

|

|

|

7.69 |

1、休牧70万亩,需投资1345.41万元。详细投资明细如下:

围封围栏网片1144150米,投资491.99万元;

绑线457625米,投资14.19万元;

线柱127050根,投资279.51万元;

角桩1050根,投资5.26万元;

加强柱5776根,投资28.89万元;

门176个,投资8.8万元。

施工1144150米,投资251.70万元(包括国家资金);运输费用244.07万元。

管护70万亩, 管护费用需21万元。

2、划区轮牧50万亩,需投资960.97万元。详细投资明细如下:

围封围栏网片817250米,投资351.42万元;

绑线326875米,投资10.13万元;

线柱90750根,投资199.65万元;

角桩750根,投资3.75万元;

加强柱4125根,投资20.63万元;

门125个,投资6.25万元。

施工817250米,投资179.8万元(包括国家资金);运输费用174.34万元。

管护50万亩, 管护费用需15万元。

3、补播草地

补播草地10万亩,每亩投资20元,共投资200万元,每亩播种柠条0.8公斤,共需草种8万公斤,需投资160万元,补播作业费40万元。(表7)

4、人工饲草地

人工饲草地2万亩,其中苜蓿地1.8万亩,青贮饲料地0.2万亩,共投资420万元。每亩播种苜蓿1.5公斤,供需草种2.7万公斤,需投资189万元;每亩播种玉米种子7公斤,供需玉米种资1.4万公斤,需投资14万元。地面处理2万亩,需投资117万元,播种费100万元。(表8)

5、草原固定监测点

草原固定监测点一处,需投资20万元,其中购置监测设备需投资10.7万元,监测点场地设施需投资7.8万元,工程监测样地设施需投资1.5万元。(表10)

6、其它投资98.62万元,其中勘测设计费占中央投资的2%;科技支撑费、监理费分别占中央投资的1.5%和0.5%;各项费用分别如下:

1、勘察设计费49.3万元,主要用于项目实施方案、作业设计编制、外业勘察设计费用等。

2、技术支撑费36.98万元,主要用于技术服务、技术培训等费用。

3、工程监理费 12.34万元,主要用于项目工程监理过程中的费用。

项目总投资3045万元。其中中央投资2465万元,地方投资580万元。勘察设计费、技术支撑费、监理费、由中央投资列支。

根据项目区选址原则,确定的项目区苏木镇饲草料资源条件相对较好,牧民科学养畜、人工种草积极性较高,同时具有划区轮牧、禁牧、休牧围栏封育的经验和技术,牲畜饲养量与饲草料供给大致平衡。项目区牲畜,折羊单位5.9万个,全年需草总量5323.5万公斤。天然产草量3540万公斤,生产精饲料825万公斤,秸秆草611万公斤。经过草畜平衡分析结果表明:项目区的各个苏木镇草畜平衡矛盾均有缓解,供需趋于平衡,生态系统结构和功能相对稳定。

实施退牧还草工程,可以通过提高载畜量来提高单位面积草地的畜产品生产能力,使草场得以休养生息,恢复生机,促使其发挥植物超补偿生长优势,改善植被群落结构,达到草畜平衡,促进草地生态系统良性循环,进而解决部分饲草料缺口。

在项目实施过程中,可以通过以下措施实现草畜平衡。

1、调整种植结构。通过调整粮、经、草种植比例,扩大粮饲兼用和优质牧草种植面积,保证退牧还草项目实施;

2、提高饲草料利用率。草原休牧后,造成饲草料缺口较大,尤其是少数嘎查村人工种草比例较低,草畜矛盾较为突出。通过加工利用好目前的饲草料,发挥当地资源优势,实行青贮氨化,提高秸秆转化利用率来解决。

3、改变经营方式。大力发展舍饲养殖,增加母畜比重,加快牲畜出栏周转;加大畜群改良力度,改善养殖结构,保证饲草料配方科学合理、营养均衡、减少浪费,提高利用率和饲料报酬,缩短饲养周期,从而获得较好经济效益,实现草畜平衡。

4、依据草原生态保护补助奖励机制实施方案的规定,按照4:3:3的比例3年完成减畜。

天然草原退牧还草工程是一项涉及范围广、投资力度大、科技含量高的综合性建设项目。为了加强对项目的管理,成立了项目领导小组,由旗长任组长,统一研制实施方案,组织和协调各部门的关系,落实配套资金,负责项目的监督和管理工作。领导小组下设项目办公室,设在旗农牧业局,负责技术指导,制定建设计划、方案、项目的工程管理,落实各项任务。

旗人民政府出台并实施了《鄂托克旗草畜平衡管理办法》,《草牧场流转管理办法》,《水浇地管理办法》等政策。

(1)实行目标管理责任制

项目实行目标管理责任制,旗长对项目负总责。农牧业局局长为项目法人代表,对项目建设、实施和工程质量负全责。旗、苏木镇层层落实退牧还草工作目标和责任,签订责任状,负责项目落实、检查和考核工作,保证项目的目标、任务、补贴、资金、责任五到位。

(2)实行工程招投标制

工程建设围栏材料,各种籽种的采购要严格按照《招标法》实行公开招标制,邀请纪检、招投标管理中心、审计、发改局等部门监督招投标全过程,经过公开、公正和公平的招投标,选择有资质的单位和合格的建设材料,签订采购合同。其余补播作业,人工饲草地地面处理、播种,围栏施工等选择有能力、懂技术、有经验、实力强的单位或公司,严格按技术标准施工,确保工程质量。

(3)实行合同制

旗农牧业局与退牧户签订退牧还草合同书,把退牧还草任务落实到户,要求退牧户在规定时间内按合同条款和规定模式完成各项任务。同时与项目设计、施工、管护、监理、技术支撑等单位签订工程委托合同书,责任落实到人。

(4)实行监理制

退牧还草工程要对工程进行全程监理,聘请有资质的工程监理公司严格按照监理合同条款执行,对项目实施阶段工程使用材料、施工进度、质量及资金使用等情况实行严格规范的监理,定期提交工程监理报告,保证退牧还草工程严格按技术要求实施。

(5)实行退牧还草公示、举报制度

旗及苏木镇公布举报电话,设立举报箱,接受社会监督。对违法、违纪、违约现象一经核实,要按照有关规定对责任人予以处罚,对举报有功人员予以奖励。

(6)实行资金管理审计制

按工程进展情况,委托旗审计局对饲料粮、围栏补贴兑现使用情况进行跟踪审计。项目验收时,要附审计部门审计报告。

(7)实行工程进展定期报告制度

要按季度逐级上报工程进度、饲料粮兑情况,工程竣工上报工程总结。

(8)资金管理制度

严格按照国家农业基本项目资金管理办法的要求,做到专款专用、专户管理、专人负责,按工程任务、进度安排资金,封闭运行,即“三专一封闭”报账制度。对资金的使用,要严格按照国家有关付财务管理办法执行,同时通过加强财务部门财务管理和审计部门对资金跟踪审计,保障项目资金正常运行,专款专用,严禁挤占挪用。

旗农牧业局组织退牧还草科技咨询指导服务组,负责全旗项目技术咨询、培训和指导工作。并经常深入项目户提供草原改良、人工种草、棚圈建设、舍饲管理疫病防治和饲草料青贮加工等方面的全程技术服务。加大实用技术的推广力度,提高农牧民科学养畜和合理利用草原的技能。

为了加强对围栏等设施的管护,巩固项目建设成果,旗项目领导小组办公室与项目区苏木乡镇政府、建设牧户签订管护合同,明确管护责任。旗农牧业综合执法大队成立管护监察队,苏木乡镇安排专职管护人员,负责辖区内退牧草场的管护工作,严禁在休牧期间放牧利用,同时旗农牧业综合执法大队加大对退牧草场监督和巡查力度,严厉打击破坏草场的行为。

9.1.1休牧、划区轮牧可以改善植被组成,提高牧草产量和品质。项目建成后,可使90万亩天然草场植被得到有效恢复,植被盖度提高5—10个百分点,植被群落高度增加5厘米,提高牧草产量,有效缓解天然草场压力,使天然草场生态指标得以恢复提高,维护草地生态系统的稳定与平衡。通过大面积天然草场围栏划区轮牧、休牧,草地资源得到有效的保护,减轻人为因素对草原生态系统的破坏,可使项目区草场退化、沙化现象得到有效治理,草原生态环境恶化的趋势得到遏制,使草原主体生态环境发生明显的变化,对全旗草原生态环境的改善起到积极而重要的作用。

9.1.2改善生态环境,调节区域环境气候,减少水土流失。大面积围栏建设后,可使植被盖度增加,土壤得到改良,土壤有机质含量增加,防止水土流失,减少地面水分蒸发和流失,提高空气含水量,形成区域小气候,有效地遏制草地退化沙化进程,起到防风固沙、涵养水分、增强土壤肥力的作用。同时,能为牲畜提供丰富的饲草,减轻天然草场压力,有助于植被的恢复,促进草原生态环境向良性循环方向发展,保证生态系统的平衡和改善。

9.1.3围栏建设可以增加草地牧草产量,使草地有一个“休闲”期,使其恢复生机,发挥植物超补偿生长优势,改善植物群落结构,增加物种多样性。自由放牧时由于家畜对优良牧草的择食,使优良牧草比例下降,导致植被成分变劣,杂草滋生。项目实施后围栏内牧草能被均衡利用,优良牧草相对增多,防止杂草滋生。

9.1.4项目建设可以增强广大牧民的环境保护意识,改善人们生存和发展的环境质量。坚持以草定畜,通过各种工程措施和生物措施,逐步形成生态系统的良性循环,真正实现资源、环境与经济的可持续发展,保持草地资源的永续利用,达到人与自然的和谐统一。

9.2.1本项目的实施将为我旗草原的合理利用、产业结构调整及畜牧业生产集约化经营构筑示范模式。粗放的经营方式造成滥垦滥牧现象,草场严重退化。草地畜牧业的集约化经营模式建立在强有力的人工调控基础之上,而围栏、补播及划区轮牧是有计划的、系统的草地改良和放牧利用制度,有利于草地合理利用和管理,提高产草量和载畜量,降低牧民劳动强度,必将对我旗草地放牧利用制度产生积极有利的影响,促进草地畜牧业的可持续发展和牧区经济繁荣。

9.2.2本项目的实施,将有效地改善项目区的基本生产条件,使牧区经济进一步发展,牧民收入稳步增长,使牧民树立发展生态畜牧业的全新观念。通过引进和推广科技成果,提高牧民科技文化水平和综合素质,增加畜牧业生产科技含量,加快科研成果转化力度,为草地畜牧业的可持续发展打下坚实的基础。

9.2.3通过项目的实施,可以全面贯彻草牧场“双权一制”的落实,为发展高产、优质、高效畜牧业提供物质保障。禁休牧可以显著改变牲畜的放牧行为格局,减少游走和采食时间,增加休息时间,增大采食率,有利于饲草的转化利用和牲畜生长,对增加畜产品数量,提高畜产品质量,发展绿色生态畜牧业,满足人民生活水平日益增长需要起到积极作用。

9.2.4通过项目的实施可促进草原资源的合理利用与经济协调发展,使农牧业基础设施建设不断加强,综合生产能力得到提高,为当地经济发展营造新的增长点。对消除贫困,加快边疆少数民族地区脱贫致富步伐,建设社会主义新农村新牧区,维护国家的长治久安及实现西部大开发的战略目标,都具有深远的意义。

9.2.5实施项目可进一步完善草原家庭承包责任制,把草场生产经营、保护与建设的责任落实到户。按照以草定畜的要求,严格控制载畜量。实施项目还可大力推行舍饲圈养,以中央投资带动地方、个人投入。

休牧、划区轮牧每亩增产草10公斤,休牧、划区轮牧120万亩,共年增产草1200万公斤,每公斤草按0.4元计算,可创经济效益480万元;休牧70万亩、轮牧50万亩,每年补贴现金180万元;人工草地每亩产草600公斤,人工草地1.8万亩,年共产草1080万公斤,每公斤按1.6元计算,可创经济效益1728万元;青贮饲料地每亩产草4000公斤,青贮饲料地0.2万亩,年共产草800万公斤,每公斤按0.4元计算,可创经济效益320万元。项目实施后,由于畜牧业生产力的提高和草原生态保护补助奖励机制项目补贴,项目区牧户人均纯收入年可增加1200多元。